日本のマネジメント力は国際的に最下位レベルだとご存知でしたか?

日本企業がグローバル経営を進めるためにはマネジメント層のグローバル化が急務です。

だからこそ、マネジメント層である40-50代での海外MBAをお勧めします。

確かに「40代からの海外MBAなんて意味ない」という意見もあります。

それでも心のどこかに「挑戦してみたい」という思いのある方は、どうぞこの記事を読んでみてください。

1. 日本の国際競争力低下

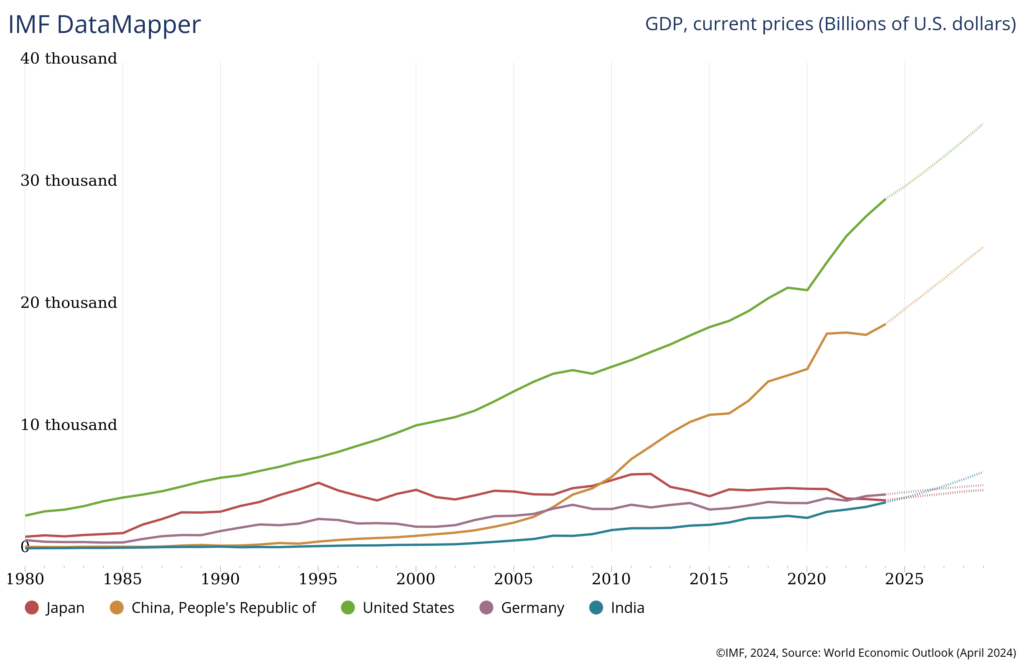

・GDPはインドに抜かれる?

1980年にはアメリカに次いで世界第2位だった日本のGDPですが、現在は第4位。

IMF(国際通貨基金)によると、2025年にはインドが台頭し、日本は5位に転落する予測です。

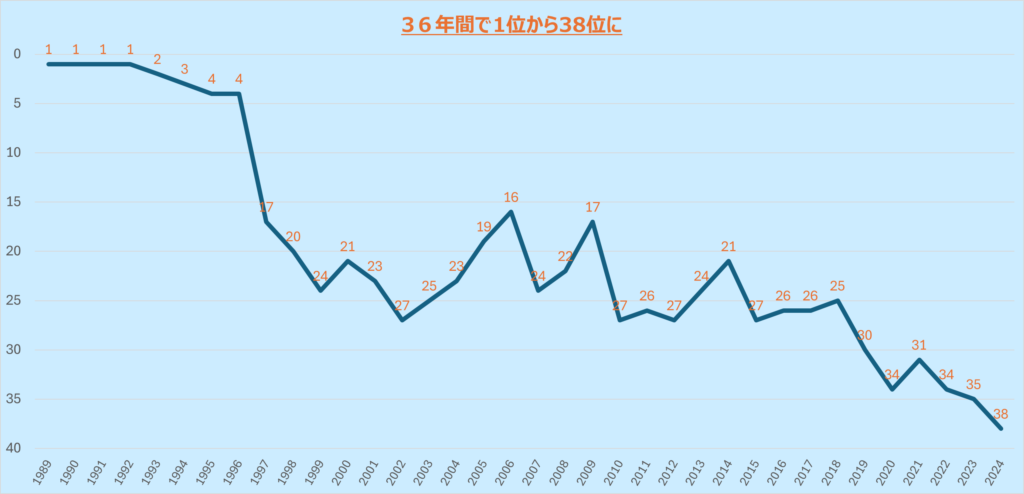

・かつて首位の国際競争力、現在は38位

このような国際社会における日本の存在感の低下は、いったい何が原因なのでしょうか?

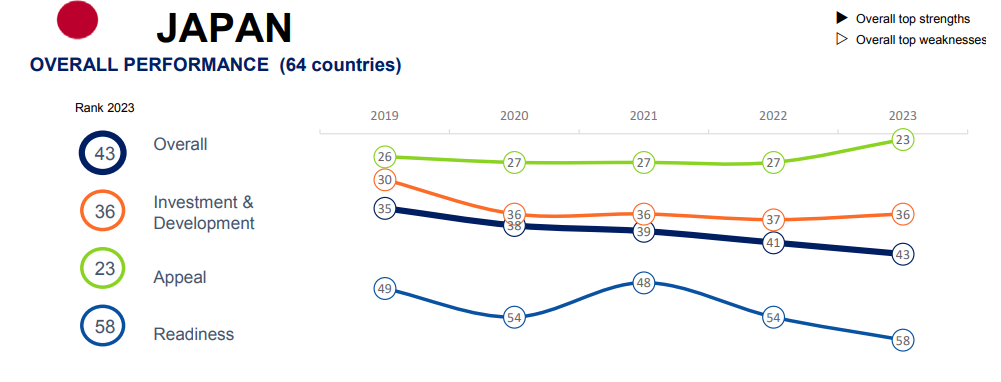

毎年、話題になるIMD*のWorld Competitiveness Ranking(国際競争力ランキング)を見てみましょう。

*IMD:大学に付属しないスイスの独立系ビジネススクール。欧州トップクラスのMBAプログラムを提供。

ランキングが開始された1989年から4年間、日本は連続で堂々1位。

ところが、前述のGDP以上に激しく順位は下がり、2024年は67か国中38位です。

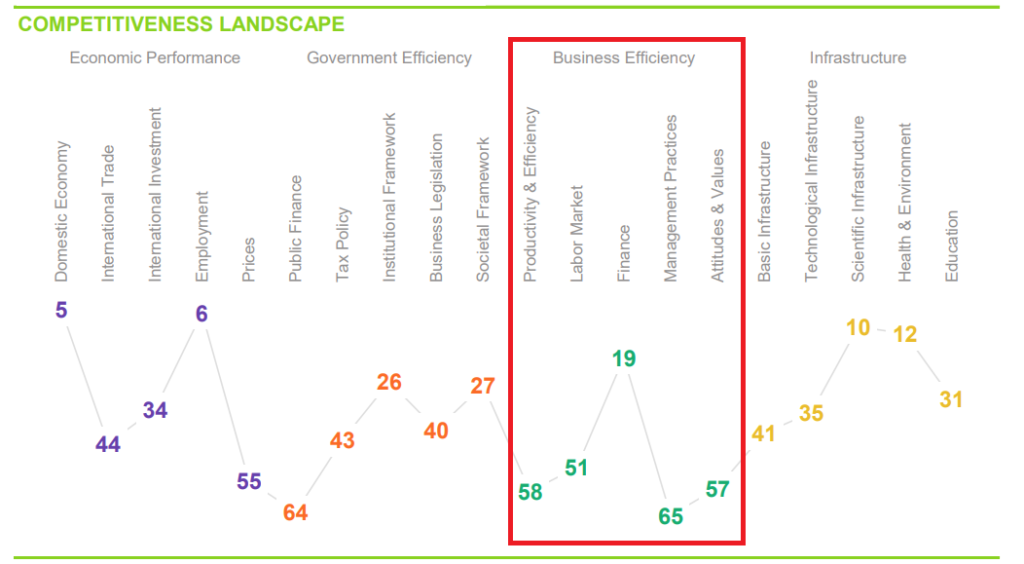

この国際競争力は、Economic Performance、Government Efficiency、Business Efficiency、Infrastructureという4つの観点で評価されますが、日本が最も弱いとされたのがManagement Practice。

なんと67か国中65位です。

日本はグローバリゼーションとビジネスの複雑化が進んだ1980年以降、相対的地位を下げています。

これらの国際データから見ると、社会の変化に対応する強いマネジメント層が育たなかったことが、競争力凋落の原因の一つと言えるのではないでしょうか?

2. 日本のマネジメント人材は?

・グローバル経営人材がいない!

これまではグローバルな観点での日本のポジションを見てきました。

国内での見方はどうでしょうか?

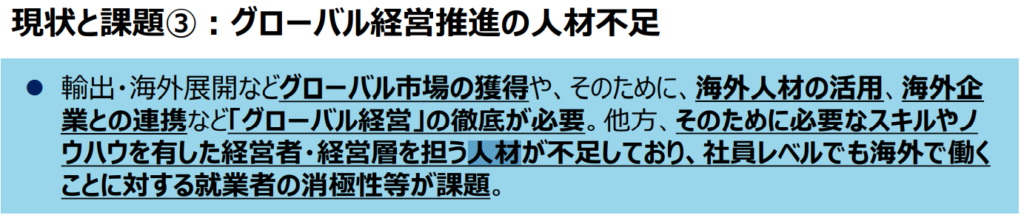

下記は、2022年に経産省の産業構造審議会が発表したものです。

日本政府としては、経営に関わる人材がグローバル対応できていないことがグローバル経営を阻んでいると認識しいます。

・経団連調査でも…

企業側でも、全く同様の認識があるようです。

少し古いですが、下記は経団連が国内企業に「グローバル化を進める上での課題」について問うたアンケート結果です。

グローバル人材の育成、および経営幹部のグローバル化が急務であることが強く意識されています。

・国際人材評価は43位/64か国

日本のグローバル人材不足について、もう少し具体的に見ていきたいと思います。

改めて国際データをご覧ください。。

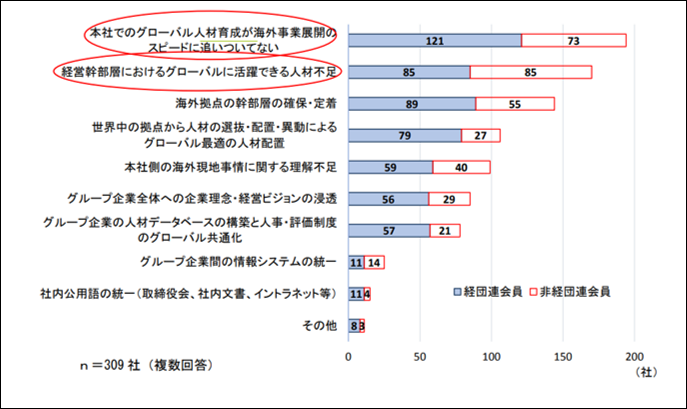

前述のIMDは、”World Talent Ranking(人材ランキング)”というのも発表しています。

執筆時点での最新版によると、日本は64か国中43位。

3つの観点(Investment & Development、Appeal、Readiness)の中でも、58位と際立って低いのがReadiness。

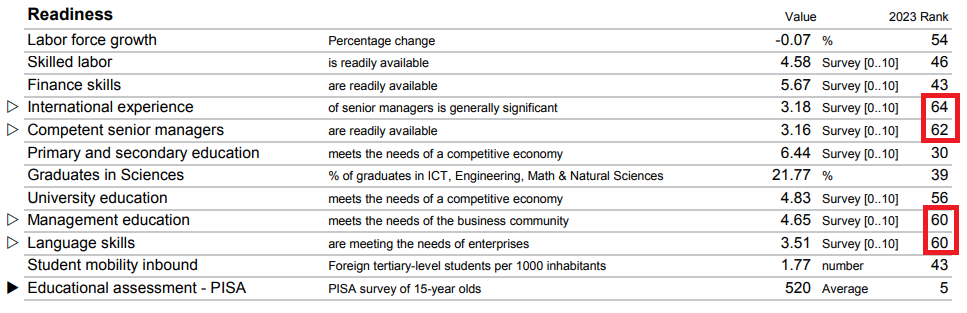

Readinessと言われてもピンと来にくいかもしれませんが、具体的な項目は以下の通りです。

PISA(15歳対象の国際学力試験)だけは文科省のプッシュもあり5位と大健闘していますが、ビジネス人材に関する項目は厳しい結果です。

特に国際経験、シニアマネージャーの力量、マネジメント教育、語学力という国際競争に直結する指標はどれも最下位レベルです。

- International experience 64位/64か国

- Competent senior manager 62位/64か国

- Management education 60位/64か国

- Language Skill 60位/64か国

・国際経験+マネジメントがキー

これらのデータからは、

- マネジメント層の国際経験

- マネジメント教育の強化

が日本の競争力向上のキーとなることが見えてきます。

・社内での人材育成の限界

経営に関わる人材のグローバル度は、国際競争力を左右するクリティカルな指標です。

ところが、日本の組織や教育システムは、年功序列/一斉新卒採用/異国籍者の少なさ/伝統的なOJTなど、世界でもかなり独特です。

これらが均質な集団で「品質を作りこむ」とされた日本のものづくり・サービスのクオリティの高さを支えてきました。

しかし、次々現れる未知のグローバル課題にフレキシブルに対応できる人材を育てるには向いていなかったのかもしれません。

だとすると、社内の人材育成に依存せず、マネジメント教育の機会を社外に求めるのが緊急かつ妥当な打ち手といえるのではないでしょうか?

3. マネジメント層の学びー海外MBA

・即戦力の40代、50代こそ海外オンラインMBA

そこでお勧めしたいのが、即戦力のマネジメント層である40代、50代の海外MBAです。

特にオンラインMBAなら、日本で在職したまま学べます。

フルタイムMBA(通学型)と比べて学生の平均年齢も高く、リアル・マネジメント層が中心です。

従って20代ー30代なら机上の学問となりがちなMBA科目も、経験を積んだマネジメント層なら実体験からのフレーバーを添えたリアルなインプットとすることができます。

・知識以外のベネフィット

得られるのは知識だけではありません。

テクノロジーの進化でオンラインと言えども、驚くほどスムーズで深いコミュニケーションが可能です。

いつでもどこでも学べ、学費もリーズナブルなオンラインMBAは、ダイバーシティに富んだ学生たちが集まっています。

高額な学費と現地移住が前提のフルタイムMBAはどうしてもエリート中心になってしまいますが、オンラインMBAの学生はどこの組織にもいる中堅マネージャークラスがメインです。

普段の仕事では決して出会えない様々なバックグラウンドの学生が、それぞれのゴールを胸に日々切磋琢磨しています。

ご参考までに、私のクラスメート達のゴールを一部紹介します。

- 故郷のタイで小児専門の診療所を開きたい(米国在住)

- 南アフリカでキノコ農園をマネタイズしたい(ドバイ在住)

- 法律事務所経営者としてのこれまでの知見・経験を総括したい(ギリシャ在住)

- 現職のグローバル企業でエリア長に昇進したい(台湾在住)

働きながら学ぶ世界各地の成長志向のマネージャ層とのインタラクションは、何より貴重な国際経験となります。

利害関係のない学生同士の付き合いだからこそ、ビジネスに縛られない数々のインスピレーション、インプットをもたらしてくれます。

リモートワークが浸透した現在では、本人のマインドセット次第で日本にいたままでも十分、グローバル人材になりうると思います。

対面も捨てがたいという方なら、ハイブリッド型MBA(リモート+対面学習)で「良いとこどり」という選択肢もあります。

4. 40代からのMBAは意味がない?

・「MBA」という肩書の効用は?

大変申し訳ないのですが、ここまで来て突然、やる気をなくす事実をお伝えしなくてはなりません。

実は、海外MBAという肩書だけで夢のようなキャリア展望が開けるわけでありません。

これは多くの識者がご指摘なさっていますが、残念ながら事実です。

当然ながら、フルタイムMBA(通学型)のトップ校であるハーバードやスタンフォードと、オンラインMBAでは対外的なインパクトは全く違います。

たとえば、オンラインMBAで米国トップ3とされる以下の3校をご存知の方はどれほどいらっしゃるでしょうか?

- Indiana University

- Carnegie Mellon University

- University of North Carolina

名前は聞いたことがあっても、オンラインMBAのレベル感まで判別できる方は相当少ないと思われます。

オンラインMBAのランキングも幾つかありますが、サイトごとに評価がばらついています。

となると、私のように日本での知名度が低いオンラインMBA(University of Leicester)の場合、「肩書としての効用」はほとんどないのが現実だと思います。

さらにMBAといえば従来、遅くとも30代までというイメージがあるため、40代からの海外MBAなんて役に立たない、無意味というのは、もっともなご意見だと思います。

・「肩書」以外に「MBAの意味」はある?

でも…。

(ここからは私個人の体験に基づいた主観的な意見を述べさせていただきます…)

他の全ての事と同様、意味があるか、意味がないかは本人次第だと個人的には思うのです。

私のクラスメートたちのゴールが様々だったように、海外MBAに何を求めるかは人によって全く違うと思います。

それが果たせれば、その人にとってMBAは意味のあるものになるのではないでしょうか?

少し具体的に言うと…。

そもそもMBAは「資格」ではなく、「学位」です。

本質は「教育を受ける事」「学ぶ事」です。

従ってMBAという「肩書」や単なる「知識」ではなく、MBAでの経験を活かして自分は何がしたいか、何が出来るか、そしてそれを可視化できるか、が重要だと思います。

それが意味のあるMBAになるかどうかの決め手になるのではないでしょうか?

特に価値の可視化が優れていれば、その価値を共有・評価してくれる人や組織もきっと現れると思います。

上場企業でも、経営陣にファイナンスや会計の知識が欠けていたり、マネージャー層の戦略構築力が不十分な組織は多くあります。

ましてや企業規模やブランドにこだわらなければ、チャンスはいくらでもあると思います。

前述の通り、日本ではグローバルで活躍できる人材は圧倒的に不足しているのですから…。

経験に富み、志のある40代、50代なら、MBAを意味あるものにしていくことは十分可能だと私は思います。

・私の場合

私の場合、「マネジメントを学びたい」というのがMBAを目指した動機でした。

出願当時は非正規労働者でしたし、肩書の効用やキャリアの展望は正直、全く予測がつきませんでした。

結果的に、「肩書」としてのMBAはそれほど効果はなく、自分で思い描くような価値を発揮できる場は簡単には見つかりませんでした。

が、自分の価値を言語化して何度もトライし、現在はプライム企業で経営を支えるポジション&海外ソーシャルスタートアップでパラレルキャリアを実現することが出来ました。

MBAでの経験が仕事や人生のあちこちで活かされ、選択肢の幅が広がって大いに意味のあるものになっています。

もちろん家族や周りの支えがあってこそですので、本当に感謝しています。

MBAには時間、お金、エネルギーがかかります。

家族や同僚も巻き込んでしまいます。

それを「無駄」「犠牲」と考えるか、「何とか価値に転換しよう!」と決意するかはあなた次第です。

5. まとめ

ここまで読んで下さって有難うございました。

学び続ける人材は、今後、人材の流動性が高くなる日本でも高い競争力を発揮できると思います。

もしこの記事を読んで「自分の価値を追求するために海外MBAに挑戦しよう」と思って下さる方が一人でもいれば、本当に嬉しいです。

どうぞ自分の可能性を信じて一歩踏み出してみてください!